少年補導の現状と目的、子どもたちを守るために

長期休暇が始まると、子どもたちは大人の目の届かない場所で行動する時間が増えてきます。政府が、毎年7月を「青少年の被害・非行防止全国強調月間」[a]とするほど、夏休みには、こどもの非行や犯罪被害の危険が増えると感じています。

私が地域課で働いていた頃、少年たちの補導に関わる仕事をしていました。最初は子どもたちに注意したり警告するだけの、いわばお灸をすえる仕事だと思いながら補導をしていました。

しかし、補導を繰り返していく中でさまざまな子どもたちと出会い、彼らの気持ちを知ることができたのです。子どもたちの問題に向き合うには、親や学校の先生との連携がいかに大切かを学びました。一人の子どもを支えるには、周りの大人が理解し、助けてあげることが必要だと実感したのです。

今回は、子どもたちが抱える課題や、まわりを取り巻く社会の問題を踏まえて、子どもたちの未来を守るために、私たちに何ができるのか一緒に考えていけたらと思います。

執筆 元警察官 安井かなえ

少年補導とは

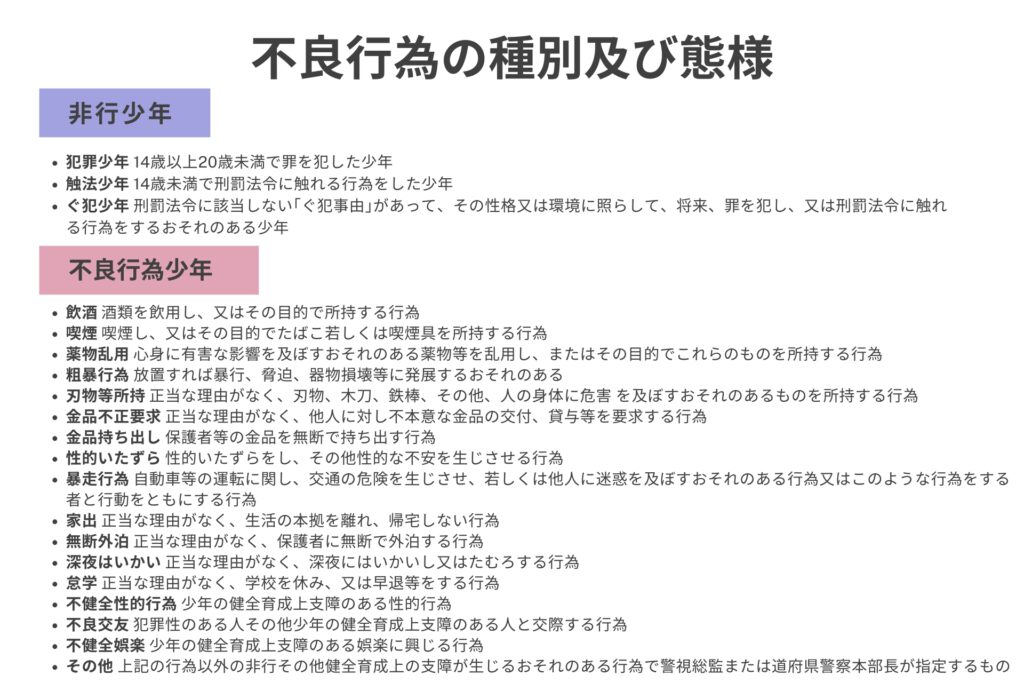

少年補導とは、悪い方向に進みそうな、または問題行動のある20歳未満の子どもたちを支援する活動をいいます。補導は、決して「捕まえる」「罰する」ことが目的ではありません。子どもたちが正しい道を歩み、健全に成長できるよう、優しく導く大切な取り組みなのです。

補導の目的は、子どもたちを守ること。悪い仲間から離れ、社会で自分の未来を築けるように支えてあげるのです。

子どもたちは周りの大人の影響を受けやすいため、成長を見守り、間違った方向に進みそうなとき、正しい方へと導くことが大切です。社会の中で、子どもたちを守り、立ち直りを支える、とても繊細で重要な役割を担っています。

私自身、補導活動を通じて多くのことを学びました。中には親も協力的でないケースもありましたが、諦めずに話し合いを続けてきました。

何日もかけて、一人一人の子どもと向き合い、その子の可能性を信じることを大切にしてきました。

今、3人の子どもの母親となった私は、当時の経験が私の人生に深い意味を与えてくれたことを感じています。子どもたちの未来を考える上で、この経験は私にとって何よりも貴重な財産となっています。

どの子どもにも、きっとその子にしかない可能性が必ずあります。彼らを信じ、支え、導くことが、私たち大人の大切な役目だと思います。

少年補導の本来の目的と役割

警察では、子どもたちを非行や犯罪から守り、心身ともに健やかに成長できるよう支援する取り組み・活動を「少年警察活動」と呼んでおり少年補導も含まれます。この「少年警察」の本来の目的は、先ほどの少年補導の目的でもお伝えした通り、単なる犯罪の取り締まりだけではありません。[b]

例えば、喫煙をした少年がいたとします。ただ叱るだけでは、根本的な問題の解決にはつながりません。「どうしてタバコを吸うようになったのか?」「その背景には何があるのか?」――そうした問いに向き合う姿勢が大切です。家庭の経済的困難、学校や友人関係でのいじめやストレス、低い自尊心、または深刻な心の傷など、さまざまな要因を丁寧に、そして共感しながら探ることが不可欠なのです。

多くの場合、補導された少年たちは、表面上は反抗的に見えても、実は深い心の傷を抱え、適切な理解と支援を切実に必要としていたことが後に明らかになります。少年警察の役割は、単なる“取り締まる人”ではなく、子どもたちの人生に寄り添い、立ち直りのきっかけを一緒に見つける“支援者”であるべきだと感じています。

現代の少年非行の特徴

近年、非行の形態が劇的に変化しています。かつて、私たち親世代が少年だった頃は暴走族や深夜徘徊が主な問題でしたが、現代では、スマートフォンやSNSなどのデジタル技術が、少年非行のあり方に大きな影響を及ぼしています。

現代では、見た目から非行少年であると判断することは難しくなってきています。ひと昔のように、いかにもヤンキーのような少年が補導対象となるわけではないのです。だからこそ、身近な大人たちが少年の行動の変化や言動に敏感になることが大切です。

警察庁ではデジタル社会から子どもを守るために「インターネットに起因する犯罪から児童を保護するためのサイバー補導の推進[c]」をおこなっています。

具体的には、児童による援助交際等の書き込み、SNSを利用した性的搾取、サイバーいじめ、詐欺などが急増しています。匿名性の裏に潜む危険を、子どもたちは十分に理解していません。

家庭環境の変化も、非行のリスクを高めています。共働き、離婚、虐待、経済的困窮など、これらの社会問題が、子どもたちの心に深い傷を残しているのです。

補導における課題と対策

非行に走った子どもを、ただ叱ったり罰したりするのではなく、「その子の中にある可能性」を信じて関わることが大切です。子どもたちには、まだやり直せるチャンスがあるからです。

子どもたちが立ち直るためには、一人一人に合った支援が必要です。例えば、悩みを聞いてくれる先生や相談員、将来の仕事に役立つ技術を学べる教室、勉強を教えてくれる先輩たちなどがいると、子どもたちは自信を取り戻せます。

学校の先生、家族、地域の人たちが協力して、子どもたちの居場所を作ることも大切です。誰かに見守られている、支えられていると感じることで、子どもたちは前向きな気持ちになれるからです。子どもたちは、社会の未来です。間違いを犯したからといって、その子の可能性を決めつけないで欲しいと思います。みんなが成長し、夢に向かって頑張れるよう支えることが、大人の大切な役目なのです。

私の息子や娘も、今この瞬間、どこかで成長しています。彼らが困難に直面したとき、誰かが温かい目で見守り、手を差し伸べてくれることを心から願っています。

私たち大人にできること。それは、子どもたちの声に真摯に耳を傾け、彼らの可能性を信じ続けることです。すべての子どもが自分の道を歩めるよう、私たち大人が“希望の光”となって支え続けていきたいですね。

まとめ

・少年補導の本質は取り締まりではなく、子どもたちの成長と支援

・デジタル社会の進展により、非行の形態が大きく変化

・子どもの立ち直りには、周囲の大人の理解と協力が不可欠

少年補導は、単なる取り締まりではなく、子どもたちの可能性を信じ、成長を支援する重要なものです。デジタル時代のいま、非行の形も背景も多様化していますが、変わらないのは「子どもたちに寄り添う大人の存在」が必要だということ。子どもたちの声に耳を傾け、温かい支援と理解を提供することが、健全な成長への鍵となるのです。

参照:

[a]政府オンライン https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201407/2.html

[b]警察白書 https://www.npa.go.jp/hakusyo/h13/h130101.pdf

[c] 警察庁資料 https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/sakutei-suisin/kaigi23/pdf/s4.pdf

.png)

安井かなえ

元警察官

小学生と幼稚園児までの3人の子どもの肝っ玉母ちゃん。警察庁外国語技能検定北京語上級を持つ。 交番勤務時代に少年の補導や保護者指導を経験後、刑事課の初動捜査班で事件現場に駆けつける刑事を経て、外事課では語学を活かし外国人への取り調べや犯罪捜査などを行う。 現在は、防犯セミナー講師として企業や市民向けに活動中。 好きな音楽はGLAY。