事件の九割は未解決 ー思い込みを超えて真実に迫る

「人がトラブルに巻き込まれるのは、知らないからではなく、知っていると思い込んでいるからだ。」

これはアメリカの作家マーク・トウェインの言葉ですが、防犯対策にも当てはまります。多くの人は「犯罪のことは知っている」と思い込んでいます。でも本当に正しい知識でしょうか?

ニュースやテレビのコメンテーターの話を聞いて、「なるほど」と思うこともあるかもしれません。でも、それが本当に正しいとは限りません。専門家でも、すべてを知っているわけではなく、時には間違った情報を発信してしまうこともあります。

また、防犯ボランティアの活動も、しっかりとした知識がないと逆効果になることがあります。「良かれと思ってやっていたことが、実はあまり意味がなかった…」なんてこともあるのです。

では、どうすれば思い込みを防げるのでしょうか?

大切なのは、「理論と実践をしっかり組み合わせること」です。理論だけでは机上の空論になりがちですし、実践だけでは効果があるかわかりません。その両方をうまく取り入れることが、正しい防犯対策につながります。

防犯に関する思い込みをなくし、安全な生活を考えていきましょう!

監修者:小宮信夫 先生

目次

犯罪統計の真実

犯罪の発生件数は、警察庁の『警察白書』や法務省の『犯罪白書』で発表されています。しかし、このデータには限界があります。なぜなら、警察に報告された事件しか記録されていないからです。

例えば、被害者が「怖くて言えない」「警察に不信感がある」「忙しくて届け出る暇がない」などの理由で通報しないケースがあります。このように、統計に表れない犯罪を「暗数」と呼びます。特に、性犯罪や賭博、麻薬取引などは被害届が出されにくいため、実際の発生件数は統計の何倍もある可能性があります。

令和6年に行われた「犯罪被害実態(暗数)調査」では、被害に遭った人が警察に届け出た割合も公表されています(過去5年間の被害申告率)。例えば、 自転車の盗難は57.5%、 不法侵入は49.4%の人が警察に届け出ていますが、DVの被害は16.7%、 性的な被害は25%と、届け出る人が少ない傾向にあります。

犯罪の種類によって、被害を警察に届ける割合には大きな差がありますが、どの犯罪も実際の被害は統計よりもずっと多いことがわかります。

見逃される犯罪 ― 殺人すら統計に表れない?

犯罪統計は全ての事件を反映しているわけではなく、特に殺人事件でさえ「暗数」がある可能性が指摘されています。例えば、2007年の大相撲時津風部屋の力士死亡事件や、2006年の秋田県藤里町での小学生殺害事件など、当初は「病死」や「事故死」として処理されていました。また、2011年の尼崎市のコンクリート詰め事件では、行方不明だった5人の遺体が次々に発見されるなど、事件の見逃しがあることが示されています。

警察庁のデータによると、2024年には病院以外で死亡し、死因が不明のため警察が扱った「異状死体」は20万体にも上ります。しかし、解剖されたのはわずか9.8%にとどまります。海外での解剖率は英国やオーストラリアで40~50%、北欧では70~80%と言われているので、日本の解剖率の低さが伺えます。

さらに、オーストリア・ウィーンでは解剖された異状死体の1.3%が犯罪死だったことから、日本でも年間約2300件の犯罪死が見逃されている可能性があると試算されています。

こうした背景を踏まえると、日本の殺人事件の統計も、決して実態を完全に反映しているとは言えないのが現実なのです。

犯罪統計の限界

犯罪統計について、「少年犯罪が増えている」「外国人犯罪が増えている」といった話題をよく耳にしますが、本当にそうなのでしょうか?

そもそも、犯罪を起こした人が少年なのか大人なのか、日本人なのか外国人なのかは、犯人が捕まって初めて分かることです。しかし、最近の検挙率は約4割とされており、6割の犯罪は未解決のままです。こうした状況では、犯罪統計の数字だけを見て「増えた」「減った」と判断するのは難しいかもしれません。

また、犯罪統計のデータの集め方やまとめ方にも課題があり、単に数字を比較するだけでは、実際の被害の実態を正しく捉えられないこともあります。だからこそ、大切なのは「犯罪を防ぐこと」ではないでしょうか。

犯罪は、被害に遭った方だけでなく、加害者や地域社会にも影響を与えます。それにもかかわらず、私たちは犯罪が起きた後の対応には関心を持ちますが、未然に防ぐための取り組みには、まだ十分な意識が向けられていないように感じます。

犯罪統計はあくまで過去の記録です。そのデータを参考にしつつ、これからどうすれば犯罪を減らせるのかを考え、予防策にもっと目を向けていくことが大切なのではないでしょうか。

裁判の役割と犯罪予防の重要性

裁判員制度について、日本では多くの関心が寄せられましたが、そもそも裁判とは、犯罪によって乱れた社会の秩序を回復するための手続きです。つまり、裁判の役割は「過去に起きた犯罪に区切りをつけること」であり、犯罪を未然に防ぐものではありません。

しかし、一般的には「裁判で犯罪の原因が明らかにされる」と思われがちです。これは、マスコミが「警察は動機を追及する」と報じることが多いからかもしれません。しかし実際には、警察や裁判所の役割は事実の確認であり、犯罪の原因を専門的に解明する機関ではありません。裁判官や検察官は法律の専門家であり、犯罪心理を研究する立場ではないのです。

裁判員制度は、こうした裁判のあり方の一つの形です。もちろん、司法に市民が参加する意義は大きいですが、どんなに良い制度でも、過去に起きた事件をなかったことにはできません。そのため、裁判が終わっても被害者の悲しみは消えず、加害者の人生も元には戻りません。

制度導入に際しては、多くの時間や費用がかけられました。しかし、もし同じように犯罪を未然に防ぐことに力を注げば、そもそも裁判が必要となるケースを減らせるかもしれません。犯罪が起きた後の対応だけでなく、犯罪を防ぐことにももっと目を向けていくことが大切ではないでしょうか。

犯行現場の共通点 ―「入りやすく見えにくい場所」

犯罪を未然に防ぐためには、まず「犯罪者がどんな場所を選ぶのか」を知ることが重要です。先ほど解説したように、多くの犯罪が検挙されていない理由としては、犯罪者が「成功しやすい場所」を選んでいるためです。しかし、逆に言えば、犯罪が起こりやすい場所の特徴を知り、対策を取ることで、犯罪を減らすことができます。

犯罪者が狙いやすい場所には、大きく分けて 「入りやすい」 ことと 「見えにくい」 ことという2つの共通点があります。

「入りやすい場所」= 犯罪者が近づきやすい環境

「入りやすい場所」とは、犯罪者が自然に標的(人や物)に近づき、犯行後すぐに逃げられるような場所のことです。例えば、

・門や塀のない施設・学校

大阪教育大学附属池田小学校の事件(2001年)では、犯人が開いていた門から簡単に侵入し、大きな被害が出ました。犯人は後に「門が閉まっていたら入らなかった」と証言しています。

・ガードレールのない歩道

例えば、奈良女児誘拐事件(2004年)では、歩道の植え込みが途切れた場所で犯罪者が声をかけていました。車を使った犯罪者にとって、ガードレールのない歩道は「すぐに車に乗せやすい」=「入りやすい場所」となります。

・幹線道路沿い

名古屋女性拉致事件(2007年)では、犯人が被害者に道を尋ねるふりをして近づき、幹線道路近くの道で車に押し込んで連れ去りました。幹線道路沿いは、すぐに逃げられるため「入りやすい場所」となりやすいのです。

「見えにくい場所」= 犯罪者が安心できる環境

「見えにくい場所」とは、周囲の人の視線が届きにくく、犯罪者が発見されにくい場所を指します。例えば、

・建物の死角

大阪の小学校事件では、体育館の陰になっていたため、事務室や職員室から犯人の姿が見えませんでした。犯罪者は「誰にも見られない」という安心感を持つと、犯行を決行しやすくなります。

・見晴らしの悪い公園や駐車場

例えば、通報が少ないマンションの公園は、多くの部屋の窓から見下ろせるため、周囲の目が届きやすくなっています。しかし、通報が多いマンションの公園は、ほとんどの窓が向いておらず、周囲から見えにくいため、問題が起こりやすい環境になっています。やはり、視線がある場所の方が安全なのです。

・無人で放置された場所

例えば、不法投棄されたゴミが放置されている場所や、落書きの多い場所は、人々の関心が薄く、管理されていない雰囲気を持っています。そのため、犯罪者に「ここなら大丈夫」と思わせる可能性があります。

また、興味深い研究によると、人間は「目がある」と感じるだけで行動が変わることが分かっています。

・目のイラストや写真の活用

カリフォルニア大学の実験では、コンピューター画面に目玉の絵があるだけで、被験者がより誠実な行動を取ることが確認されました。また、イギリスの研究では、コーヒーの無人販売所に「人の目の写真」を貼っただけで、代金を支払う人の割合が大幅に増えたという結果が出ています。

このことから、人は周りの視線にとても敏感だとわかります。

犯罪を防ぐためにー「入りやすい」「見えにくい」をなくす

犯罪者が「入りやすい場所」と「見えにくい場所」を好むならば、逆に「入りにくく」「見えやすい」環境を作ることで、犯罪の発生を抑えられます。例えば、

・学校や施設の門を閉める・フェンスを設置する

・住宅の周囲に防犯カメラやセンサーライトを設置する

・公園や駐車場の視界を確保し、周囲からの見通しをよくする

・道路のガードレールや柵を整備し、車を使った犯罪を防ぐ

・落書きやゴミを放置せず、きちんと管理することで「ここは安全な場所」と印象づける

このような取り組みを地域全体で進めることで、犯罪を防ぐことができます。個人の防犯意識を高めるだけでなく、まち全体で「安全な環境」を作ることが、長期的な防犯対策につながるのです。

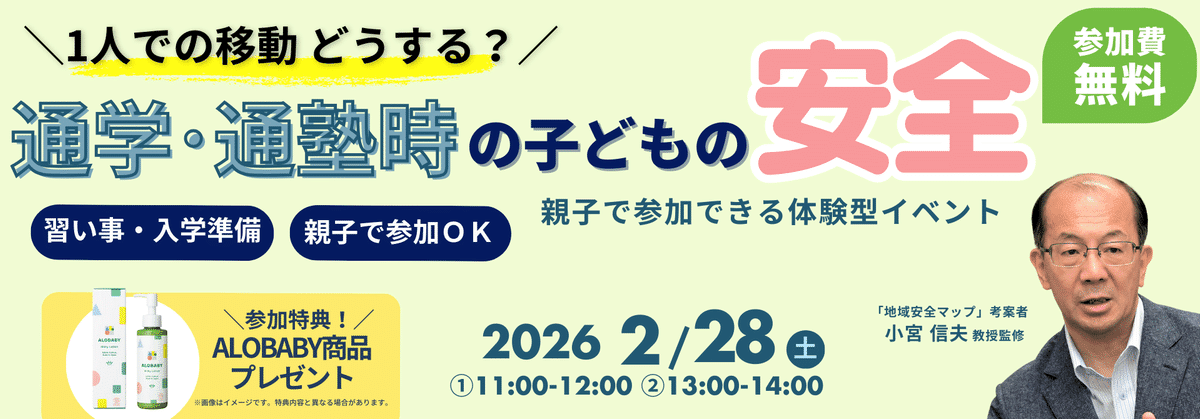

📣お知らせ📣

子どもの安全を守るために、子ども自身が“考える力”を育てる

体験型学習「ヒーロー教室」を定期開催しています。

次回は

通学や通塾時の“安全な移動”をテーマに

親子で参加できるイベントを渋谷で開催します。

(参加費無料・プレゼント付き)

✓ 小さなお子さまでも楽しく学べる体験型イベント

✓ 犯罪学者・小宮信夫教授監修

✓ 入学準備・進級準備におすすめ

入学・進級で行動範囲が広がる今こそ、 一緒に「守る力」を育てませんか?

👉 詳細はこちら

皆様のご参加お待ちしております。

まとめ

・思い込みを超えて、データに基づいた理解を

・犯罪に関する情報の取捨選択を慎重に

・社会全体として「犯罪を防ぐ」意識を高める

「知っているつもり」で防犯の本質を見落としてなかったでしょうか?犯罪統計には限界があり、実際の被害は数字以上。大切なのは、理論と実践を組み合わせ、地域全体で「入りにくく・見えやすい環境」を作ることです。防犯に対する知識を高め、一緒に犯罪を防いでいきましょう。

-2.png)

小宮信夫

大学教授(専攻:犯罪学)

立正大学文学部社会学科教授(社会学博士)。ケンブリッジ大学大学院犯罪学研究科修了。法務省、国連アジア極東犯罪防止研修所などを経て現職。専攻は犯罪学。地域安全マップの考案者であり、現在、全国の自治体や教育委員会などに防犯のアドバイスを行っている。『写真でわかる世界の防犯 ――遺跡・デザイン・まちづくり』(小学館)など著書多数。公式サイトは「小宮信夫の犯罪学の部屋」。