紛失?盗難?子どもに持ち物の大切さを伝えよう

小学生の子どもたちの間で起こる持ち物紛失騒動。はじめは「消しゴムがなくなった」「鉛筆が見つからない」といった小さなトラブルから、家での財布からのお金の盗難事件まで、メディアが取り上げない事件がたびたび起きています。単なる紛失ならまだしも、もしそれが盗まれていたら?今回はそのうちの盗難に焦点を当てて考えてみましょう。

執筆 元警察官 安井かなえ

目次

子どもたちの間で起こるトラブル

子どもたちの世界では、おもちゃがなくなったり、ゲーム機が見つからないといった「持ち物の消失事件」がよく起こります。ニュースになるような大きな事件ではないものの、子どもや親にとって大きなストレスだと思います。特に、友だちを家に招いた後に物がなくなると「もしかして誰かが持って帰っちゃった?」と疑ってしまうことも。

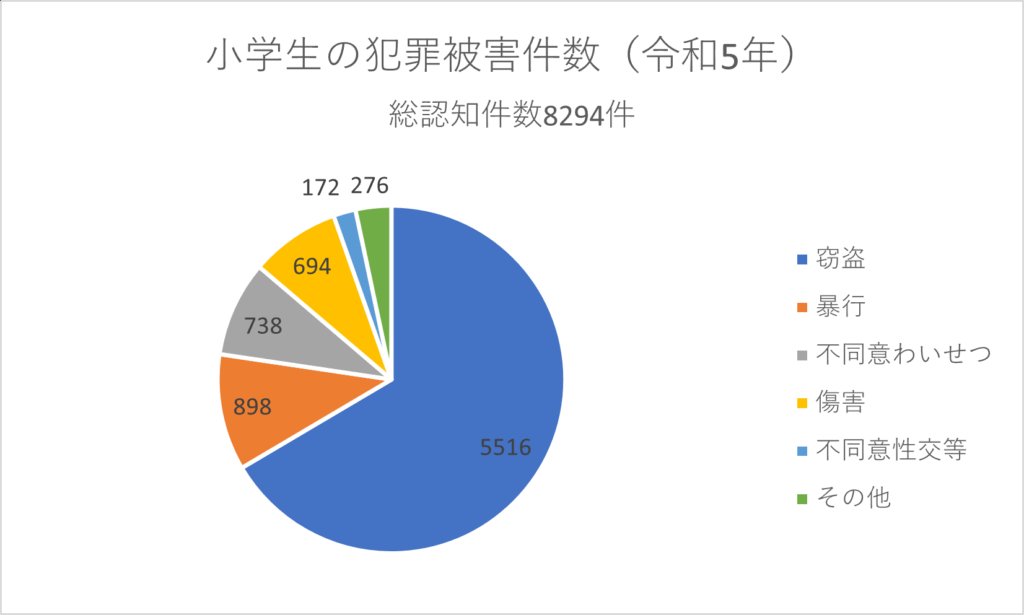

実は…小学生が被害にあった犯罪の中で、最も多いのが「窃盗」なんです。

下のグラフは、令和5年の小学生の犯罪被害件数の内訳を示したもので、8294件のうち、窃盗が約66%(5,516件)と、最も多いことがわかります。

参照元:https://www.npa.go.jp/toukei/seianki/R05/r05keihouhantoukeisiryou.pdf

最近では、物だけではなくお金が盗まれるような深刻な事案も発生しています。

はじめはトラブルでも、子どもたちの友情や信頼関係に影響を与えるだけでなく、家庭全体の安心感を揺さぶります。親としてできる防犯対策を考えてみましょう。

自宅での盗難事件、犯人は小学生

最近、私の住む校区内で深刻な事件が連続で起きました。友だちを自宅に招いた子の店舗兼自宅でお店の売上金が盗まれたのです。残念なことに、近所に住む小学3〜4年生の子どもたちによる集団での犯行でした。

その時、家主は不在で、一人が友だちの気を引いている間に他の子が盗んでいたので、本人は気づかなかったそうです。よく調べると過去に何度も同様の手口で被害に遭っていました。結果的に、犯行グループ全員の親を呼び、警察や学校への報告もなされ、二度と盗まないという約束をして終わりました。

この出来事を通じて、家庭での防犯対策の重要性を改めて実感しました。こうしたトラブルを未然に防ぐための具体的なポイントをお伝えします。

1. 持ち物の大切さを理解させる

防犯対策の第一歩は、幼い頃から子どもたちに物を大切にする心を育むことです。

例えば、「このおもちゃはあなたの大切なものだよね。もし誰かに取られたら悲しいでしょう?」と問いかけ、物を大切にする気持ちを促しましょう。シンプルな言葉で「自分のものは自分で守る」ことを伝え、親の財布や貴重品は「これはママやパパの大切なものだから触らないでね」と具体的に説明すれば、防犯意識を高めることができるでしょう。

2. 「借りる」と「盗む」の違いを明確に

「借りる」と「盗む」の違いを子どもたちに明確に理解させましょう。例えば、「友だちのゲームを借りたいときは、『貸して』って聞いて、OKをもらってから遊ぶんだよ」と具体例を挙げて説明します。一方で、「勝手に持っていくのは“盗む”ことだから、絶対にダメ」とはっきり伝えましょう。

ロールプレイを取り入れるのも効果的です。「もし友だちがあなたのおもちゃを借りたいと言ったら、どうする?」と問いかけ、考える機会を与えてみましょう。

3. 友だちが来たときのルール

友だちが家に来る際には、事前に明確なルールを子どもたちに教えておきましょう。例えば、「お互いの持ち物には許可なく触らない」「自分のものは自分で管理する」といったルールを考えておきます。

友だちと同じものを持っていたら、名前や印を書かせましょう。わかりやすいシールを貼るのもおすすめです。また、親が「今日はみんなでリビングで遊ぼうね」と声をかけることで、子どもたちもルールを意識しやすくなります。

帰る前には「みんな、自分のもの持ってる?」と軽く確認する習慣も教えましょう。

4. 共有スペースでの遊びを促す

友だちが来たときは、共有スペースで遊ぶよう促します。我が家は休日になると近所の子どもたちがたくさん遊びに来ます。リビングや遊び部屋など、みんなが一緒に過ごせる場所を用意し、寝室や親の部屋への立ち入りを制限しています。

例えば、「寝室にはおもちゃがないから、リビングでゲームしよう!」と自然に誘導します。親が時折様子を見にくることで、子どもたちに「見守られている」と感じさせ、衝動的な行動を抑止できます。

5. 欲しいものを我慢する意識を育てる

子どもたちに「欲しいものを我慢する」大切さを教えることも防犯につながるのです。

友だちの持っているかっこいいおもちゃやゲームを見ると、欲しくなるのは自然な気持ちです。しかし、「欲しいからって勝手に持っていくのはダメ。お母さんやお父さんに相談して、一緒に考えよう」と伝えましょう。

例えば、「欲しいものがあったら、誕生日やクリスマスにお願いしよう」と提案することで、衝動的な行動を抑える意識を育めるのではないでしょうか。

しかし、我慢させすぎは親の見えないところでその欲求を満たす行動に出る場合も。子どもとよく話し合い、納得してもらいましょう。

家庭内の見える化と環境づくり

子どもには、大切な持ち物を決まった場所に片付ける習慣をつけさせましょう。また、遊ぶときはリビングや遊び部屋など、家族の目が届く場所を基本にすると安心です。目立つ場所には貴重品を置かないようにすれば、紛失やトラブルを未然に防ぐことができます。

意外と見落としがちなのが玄関にわかりやすく家の鍵を置くこと。鍵はできれば目立たない場所に保管しましょう。万が一トラブルが起きたときは、冷静に事実を確認し、友だちの保護者とも連絡を取り合いましょう。どうしてもトラブルに対処できなければ学校などに相談することをおすすめします。

トラブルを繰り返さないためにできること

一度トラブルが起きたら、時間が経ってからではなく、すぐに家族で話し合い、なるべく早めに対処することが大切です。

子どもが被害に遭ったときは、家族で支えてあげましょう。幼い頃から「正直であること」「他人の物を尊重すること」を教え、防犯意識を高めることは、子どもの心の成長にもつながります。

もし盗難の犯人が子どもであっても、躊躇なく警察を呼んでください。たとえ処罰を望まなくても子どもや家族に防犯指導ができますし、「こんな大ごとに発展した」と相手に事の重大さを実感させ、反省を促せるでしょう。

まとめ

・子ども同士の小さな盗難や紛失は、どの家庭でも起こりうる問題

・日ごろの防犯対策と親子のコミュニケーションがトラブル予防のカギ

・安全で楽しい遊び環境を整え、親が率先してルールやマナーを示しましょう

家庭での防犯対策は、子どもたちが社会に出た際に役立つ大切な教えとなります。親が責任を持って安全な環境を整えることで、子どもたちは安心して過ごし、健やかに成長できます。子どもたちの未来を守るために、一緒に防犯意識を高めていきましょう。

-3.png)

安井かなえ

元警察官

小学生と幼稚園児までの3人の子どもの肝っ玉母ちゃん。警察庁外国語技能検定北京語上級を持つ。 交番勤務時代に少年の補導や保護者指導を経験後、刑事課の初動捜査班で事件現場に駆けつける刑事を経て、外事課では語学を活かし外国人への取り調べや犯罪捜査などを行う。 現在は、防犯セミナー講師として企業や市民向けに活動中。 好きな音楽はGLAY。